Sorgfältige Diagnose ist wichtig!

Nicht immer Dysenterie

"Dysenterie tritt immer häufiger auf" und "Dysenterie ist immer schwieriger erfolgreich zu behandeln", zwei Meinungen, die unter Schweinemästern vermehrt zu hören sind. Die Gründe für diese Aussagen mögen in den meisten Fällen einleuchten. In der Tat sind blutige Durchfälle, die leider oft unzutreffend mit Dysenterie gleichgesetzt werden, zusehends häufiger zu beobachten.

Hierin steckt jedoch ein gravierender Fehler: Nicht jede blutige Durchfallerkrankung wird allein durch den Erreger der Dysenterie verursacht. Dies erklärt zugleich den zweiten Fehler in o.g. Aussage. Wenn gar keine Dysenterie vorliegt, kann eine allein gegen die Dysenterie gerichtete Behandlung auch keinen Erfolg bringen. Was also ist zu tun?

Die sich in den letzten Jahren vehement entwickelnde Diagnostik ermöglicht es inzwischen einigen Hochschulen und auch spezialisierten Tierärzten, Darmerkrankungserreger zu diagnostizieren, die z.T. erst vor wenigen Jahren entdeckt worden sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich, ähnlich wie PRRS, um neue Erkrankungen handelt. Im Gegenteil, die Erkrankungsbilder sind z.T. schon vor vielen Jahren zutreffend beschrieben worden. Damals wurden sie jedoch fälschlicherweise anderen Erregern zugeordnet. Das Spektrum der diagnostizierbaren Erkrankungen hat sich vergrößert, nicht das Spektrum der Darmerkrankungen.

Klassische Dysenterie

Von der (klassischen) Schweinedysenterie sollte man nur sprechen, wenn der Erreger Brachyspira hyodysenteriae (alter Name: Serpulina hyodysenteriae) labordiagnostisch einwandfrei nachgewiesen worden ist und es zu Erkrankungssymptomen kommt. Hier liegt die erste Schwierigkeit: Nur bei 10 - 30% der Tiere, bei denen der Erreger in den Darmwänden sitzt, kann er auch in Kotproben aufgefunden werden. Die alleinige Labordiagnose "Brachyspira" besagt nicht, dass das Schwein Dysenterie hat!

Frühestens nach 4 Tagen wird der Kot breiförmig und enthält etwa ab dem 5. bis zum 7. Tag mehr oder weniger ausgeprägt Schleimanteile, die als gallertige Massen klarer oder gelber Farbe auch im abgesetzten Kot zu erkennen sind. Eine Woche nach Ausbruch der Infektion wird der Kot grau, gelegentlich blutig/schleimig und verbleibt bis zu 2 Wochen in dieser Form.

Ein Schwerpunkt der Behandlung einer dysenteriekranken Gruppe muss auf der Bekämpfung der Co-Erreger liegen. Wenn es gelingt, diese nachhaltig zu eliminieren, genügt es im Allgemeinen, den Dysenterieerreger Brachyspira hyodysenteriae nur wenige Tage (4-7) mit Tiamutin bzw. Econor zu bekämpfen, um die Erregerzahl im Darm der Tiere zu reduzieren. Eine vollkommene Elimination aus einer Tiergruppe heraus ist auch mit mehrwöchiger Behandlung nicht möglich und der Erfolg zumindest mit keinem der heute zur Verfügung stehenden Untersuchungsverfahren nachzuweisen. Insofern kann ohnehin nie gesagt werden, wann eine Behandlung wegen vollständigen Erfolges beendet werden kann.

Frühestens nach 4 Tagen wird der Kot breiförmig und enthält etwa ab dem 5. bis zum 7. Tag mehr oder weniger ausgeprägt Schleimanteile, die als gallertige Massen klarer oder gelber Farbe auch im abgesetzten Kot zu erkennen sind. Eine Woche nach Ausbruch der Infektion wird der Kot grau, gelegentlich blutig/schleimig und verbleibt bis zu 2 Wochen in dieser Form.

Ein Schwerpunkt der Behandlung einer dysenteriekranken Gruppe muss auf der Bekämpfung der Co-Erreger liegen. Wenn es gelingt, diese nachhaltig zu eliminieren, genügt es im Allgemeinen, den Dysenterieerreger Brachyspira hyodysenteriae nur wenige Tage (4-7) mit Tiamutin bzw. Econor zu bekämpfen, um die Erregerzahl im Darm der Tiere zu reduzieren. Eine vollkommene Elimination aus einer Tiergruppe heraus ist auch mit mehrwöchiger Behandlung nicht möglich und der Erfolg zumindest mit keinem der heute zur Verfügung stehenden Untersuchungsverfahren nachzuweisen. Insofern kann ohnehin nie gesagt werden, wann eine Behandlung wegen vollständigen Erfolges beendet werden kann.

Spirochaetose

Obwohl die Spirochaetose in Deutschland weitgehend unbekannt ist, tritt sie dennoch deutlich häufiger als die klassische Dysenterie auf. Der Erreger dieses Erkrankungsbildes, Brachyspira pilosicoli, hat eine enge Verwandtschaft mit dem Dysenterieerreger Brachyspira hyodysenteriae. Die Unterscheidung von weiteren, mutmaßlich harmlosen Brachyspiren ist schwierig und kann erst seit kurzem mittels PCR (modernes, molekularbiologisches Untersuchungsverfahren) erfolgen. Die Spirochaetose zählt eher zu den stillen Erkrankungen, die die Futterverwertung und täglichen Zunahmen reduziert, ohne dass klinische Symptome auffallen. In schwereren Fällen kann der Kot jedoch auch dünnbreiiger werden oder vermehrt Darmschleimbeimengungen enthalten.

Bei einem akuten Ausbruch, der im allgemeinen wenige Tage nach einer Umstallung nur bei Einzeltieren auftritt, wird der Kot zunächst grün, gelb und dünnbreiig und enthält zunächst klaren, später gelben Schleim in unterschiedlichen Mengen. Gelegentlich sind die Kothaufen am Rande mit etwas Blut besprenkelt. Der Durchfall verschwindet im Allgemeinen nach 8 bis 10 Tagen, der Patient bleibt jedoch chronisch infiziert und behält, wenn er nicht erfolgreich behandelt wird, eine chronisch reduzierte Leistung. Beim Einwirken weiterer Stressfaktoren kann es zu einem erneuten Ausbruch kommen.

Bei einem akuten Ausbruch, der im allgemeinen wenige Tage nach einer Umstallung nur bei Einzeltieren auftritt, wird der Kot zunächst grün, gelb und dünnbreiig und enthält zunächst klaren, später gelben Schleim in unterschiedlichen Mengen. Gelegentlich sind die Kothaufen am Rande mit etwas Blut besprenkelt. Der Durchfall verschwindet im Allgemeinen nach 8 bis 10 Tagen, der Patient bleibt jedoch chronisch infiziert und behält, wenn er nicht erfolgreich behandelt wird, eine chronisch reduzierte Leistung. Beim Einwirken weiterer Stressfaktoren kann es zu einem erneuten Ausbruch kommen.

PPE - was steckt dahinter

Die drei Buchstaben PPE stehen für "Porcine Proliferative Enteropathie" und bezeichnen ein Krankheitsbild, das schon seit 1930 bekannt ist, dessen mutmaßlich ursächlicher Erreger aber erst vor kurzem identifiziert werden konnte und seit wenigen Jahren den Namen "Lawsonia intracellularis" trägt. Ironischerweise steigt die Wahrscheinlichkeit der Diagnose einer PPE-Infektion mit steigender Betriebshygiene an: In hygienisch sehr gut geführten Betrieben mit sehr hohen biologischen Leistungen wird die entsprechende Diagnose häufiger gestellt als in unhygienisch geführten Betrieben mit schlechter Leistung.

Akute PPE

Akute Ausbrüche der PPE treten vor allem bei Tieren im Alter zwischen 4 - 12 Monaten auf. Hierbei können ältere Mastschweine, wie auch zugekaufte Jungsauen oder Eber betroffen sein. Bei einer erhöhten Erkrankungsrate eines Betriebes können ältere Sauen erkranken. Die akute PPE verläuft nicht selten vollkommen symptomfrei in kürzester Zeit zum Tode. Vorher unauffällig gewesene, tot in der Bucht liegende Jungsauen, Sauen oder ältere Mastschweine können dieser Erkrankung erlegen sein.

Es kann aber auch wenige Stunden vor dem Tode zum Auftreten von blutig/wässrigem Durchfall kommen. Der Darmausgang des Tieres ist dabei blutverschmiert, gelegentlich läuft wässrig blutiger Kot an den Schenkeln herunter. Diese Symptome treten ungefähr 14 Tage nach erfolgter Infektion oder nach Verbringung in einen neuen Betrieb auf. Die Todesrate kann dabei bis zu 5% einer Gruppe betragen. Die erkrankten Tiere erscheinen schwach und ruhig, sie haben einen mehr oder weniger herabgesetzten Appetit und eine zum Teil auffällig blasse Hautfarbe.

Es kann aber auch wenige Stunden vor dem Tode zum Auftreten von blutig/wässrigem Durchfall kommen. Der Darmausgang des Tieres ist dabei blutverschmiert, gelegentlich läuft wässrig blutiger Kot an den Schenkeln herunter. Diese Symptome treten ungefähr 14 Tage nach erfolgter Infektion oder nach Verbringung in einen neuen Betrieb auf. Die Todesrate kann dabei bis zu 5% einer Gruppe betragen. Die erkrankten Tiere erscheinen schwach und ruhig, sie haben einen mehr oder weniger herabgesetzten Appetit und eine zum Teil auffällig blasse Hautfarbe.

Chronische Form der PPE

Die chronische Form der PPE wird vor allem bei Schweinen im Alter von 1 - 5 Monaten beobachtet. Bei schwachen Formen dieser Erkrankung erscheint der Kot vollkommen normal, bei schwereren Formen wird er dünnbreiig und kann für einige Tage bis zu einige Wochen lang wässrig braun bleiben. Die Erkrankung ist nur für wenige Tiere tödlich, meist bleiben 10% - 25% der Gruppe im Wachstum zurück und erreichen nie das Schlachtgewicht. Erhebliche wirtschaftliche Schäden entstehen durch reduzierte tägliche Zunahmen bei unerkannt erkrankten Tiergruppen.

Colienteritis sofort behandeln

Krankmachende und harmlose Colikeime kommen fast überall vor. Bei Schweinen können sie unter anderem Harnwegserkrankungen, Mastitiserkrankungen oder Allgemeininfektionen hervorrufen, der häufigste Fundort für Colikeime ist jedoch der Magen-/Darmtrakt. Sie treten meistens nach dem Absetzen, seltener im Saugferkelalter, hier vor allem bei einer schlechten Betriebshygiene, und zusehends häufiger zumindest als Co-Infektion im Mastbereich auf. Beim Auftreten in der Mast erscheint der Kot normal, dünnbreiig bis wässrig und behält seine natürliche Farbe bei. Dieses wird im Mastbereich vor allem Tiere mit anderen Darmerkrankungen betreffen. Die Coliinfektion kann dabei über eine erfolgreiche Behandlung eher weiteren Erkrankung, wie z.B. PPE, Dysenterie, Spirochaetose, hinaus bestehen bleiben. Colikeime sind die häufigsten Co-Infektionserreger. Auf ihr Vorhandensein sollte bei anderen Darmerkrankungen grundsätzlich untersucht werden und im positiven Falle geeignete antibiotische Maßnahmen (nach Resistenztest) vorgenommen werden.

Vorbeugende Maßnahmen

Eine gute Betriebs- und Futterhygiene hilft auch im Mastbereich Coliinfektionen zu vermeiden. Um das Ferkelabsetzen herum müssen zahlreiche Faktoren in Bezug auf Haltung und Fütterung beachtet werden. Die eigentliche Wurzel einer nach dem Absetzen auftretenden Coliproblematik ist jedoch bereits bei der Ferkelproduktion und im Saugferkelbereich gelegt. Eine sehr gute Produktionshygiene hat auch bei Coliinfektionen positive Auswirkungen, die bis in die Mast hinein fortbestehen.

Salmonellose

Salmonellen sind Krankheitskeime, die mit den Colikeimen vergleichbar sind. Allerdings sind sie in vielen Punkten als unangenehmer und gefährlicher zu beurteilen. Vor allem auch deshalb, weil sie Zoonoseerreger sind und zumindest manche Stämme von ihnen auch zu Erkrankungen bei Menschen führen können. Hierher kennen wir sie als Erreger von z.T. lebensgefährlichen Durchfallerkrankungen, den sog. Lebensmittelvergiftungen. Das Lebensmittel Fleisch kann, wenn es mit entsprechenden Erregern verseucht ist, zum Ausbruch dieser Erkrankung führen. In der Geflügelfleischproduktion findet dieses Risiko seit langem Beachtung. Für Schweinefleisch liegen in Deutschland bisher nur wenige Untersuchungen vor. In skandinavischen Märkten wird inzwischen die Salmonellenfreiheit des Schweinefleisches verlangt und eine entsprechende Bescheinigung als Gütemerkmal angesehen, so dass nunmehr auch in Deutschland verstärkt auf diesen Erreger geachtet wird.

Das Schwein selbst kann aber ebenfalls an Salmonellen erkranken und vollkommen unterschiedliche Krankheitsbilder entwickeln. Hoch fieberhafte Allgemeinerkrankungen mit Husten sind ebenso denkbar, wie blutige Durchfallerkrankungen, die hier bei Mastschweinen vorwiegend besprochen werden sollen. Im Rahmen einer Felduntersuchung in Nordwestdeutschland wurde festgestellt, dass in 24% der beprobten Mastbetriebe Salmonellen nachgewiesen werden konnten. Im Durchschnitt waren hier jeweils 6% der Tiere betroffen.

Das Schwein selbst kann aber ebenfalls an Salmonellen erkranken und vollkommen unterschiedliche Krankheitsbilder entwickeln. Hoch fieberhafte Allgemeinerkrankungen mit Husten sind ebenso denkbar, wie blutige Durchfallerkrankungen, die hier bei Mastschweinen vorwiegend besprochen werden sollen. Im Rahmen einer Felduntersuchung in Nordwestdeutschland wurde festgestellt, dass in 24% der beprobten Mastbetriebe Salmonellen nachgewiesen werden konnten. Im Durchschnitt waren hier jeweils 6% der Tiere betroffen.

Salmonelleninfektionen treten verstärkt in Betrieben mit kontinuierlicher Belegung, bei schlechten Haltungsbedingungen und einer mangelhaften Futterhygiene oder hohem Schadnagerbefall auf.

Ein zunächst gelber Durchfall wird nach etwa einer Woche blutig/schleimig. Dann können auch bei einer Durchfallsymptomatik Verluste eintreten. Hohe ausgeschiedene Erregermengen können weitere Schweine anstecken, vor allem einen hohen Infektionsdruck im Stallabteil aufrechterhalten. Ein reines Salmonellen-Durchfallgeschehen ist bei großen Tiergruppen eher selten, wird aber als Co-Infektion bei anderen Darmerkrankungen beobachtet. Gehäuft ist dieses vor allem in Verbindung mit der klassischen Dysenterie der Fall. Der Nachweis einer Salmonelleninfektion ist über Blut- und vor allem Kotproben möglich. Allerdings besagt eine Kotprobe, die keine Salmonellen enthält, nicht, dass dieses Tier auch frei von Salmonellen ist. Bei Bestandsuntersuchungen müssen jeweils mehrere Proben in definierten Zeitabständen gewonnen werden, um mit einiger Wahrscheinlichkeit Infektionen ausschließen zu können.

Ein zunächst gelber Durchfall wird nach etwa einer Woche blutig/schleimig. Dann können auch bei einer Durchfallsymptomatik Verluste eintreten. Hohe ausgeschiedene Erregermengen können weitere Schweine anstecken, vor allem einen hohen Infektionsdruck im Stallabteil aufrechterhalten. Ein reines Salmonellen-Durchfallgeschehen ist bei großen Tiergruppen eher selten, wird aber als Co-Infektion bei anderen Darmerkrankungen beobachtet. Gehäuft ist dieses vor allem in Verbindung mit der klassischen Dysenterie der Fall. Der Nachweis einer Salmonelleninfektion ist über Blut- und vor allem Kotproben möglich. Allerdings besagt eine Kotprobe, die keine Salmonellen enthält, nicht, dass dieses Tier auch frei von Salmonellen ist. Bei Bestandsuntersuchungen müssen jeweils mehrere Proben in definierten Zeitabständen gewonnen werden, um mit einiger Wahrscheinlichkeit Infektionen ausschließen zu können.

Vlostridiose - oft unterschätzt

Clostridieninfektionen kommen im Vergleich zu den anderen beschriebenen Darmerkrankungen in Deutschland bisher eher selten vor und treten dann im allgemeinen bei Saugferkeln auf. In ihrer krankmachenden, zum Teil zu Verlusten führenden Bedeutung im Mastbereich werden sie bisher jedoch unterschätzt und bedürfen einer Anführung in diesem Zusammenhang.

Clostridien sind Bakterien, die überall auf der Welt überall, vor allem im Erdreich, vorkommen. Eben dieses macht ihre Diagnostik schwierig, ihr Nachweis in der Futtersuppe oder im Darm des Tieres allein besagt nicht, dass eine Erkrankung oder unerwünschte Kontamination vorliegt. Nach dem Tode eines Tieres können Clostridien aus dem Darm innerhalb von sehr kurzer Zeit in andere Organe vordringen und dort bei der Sektion eine Clostridieninfektion vortäuschen.

Beim Saugferkel kann die Erkrankung bereits ab dem ersten Lebenstage auftreten und hartnäckige, unter Umständen wochenlang anhaltende Durchfallerkrankungen oder auch plötzliche Todesfälle verursachen. Ein interessanter Hinweis ist das Auftreten von blutigem Durchfallkot, der beim Saugferkel eher selten andere Ursachen haben kann. Im Absatzalter oder später auftretende Clostridien-Infektionen fallen durch schleimigen Kot auf. Die Tiere bekommen eine rauhe Haut und ein stumpfes Haarkleid. Sie magern ab, sind ansonsten aber lebhaft.

Clostridien sind Bakterien, die überall auf der Welt überall, vor allem im Erdreich, vorkommen. Eben dieses macht ihre Diagnostik schwierig, ihr Nachweis in der Futtersuppe oder im Darm des Tieres allein besagt nicht, dass eine Erkrankung oder unerwünschte Kontamination vorliegt. Nach dem Tode eines Tieres können Clostridien aus dem Darm innerhalb von sehr kurzer Zeit in andere Organe vordringen und dort bei der Sektion eine Clostridieninfektion vortäuschen.

Beim Saugferkel kann die Erkrankung bereits ab dem ersten Lebenstage auftreten und hartnäckige, unter Umständen wochenlang anhaltende Durchfallerkrankungen oder auch plötzliche Todesfälle verursachen. Ein interessanter Hinweis ist das Auftreten von blutigem Durchfallkot, der beim Saugferkel eher selten andere Ursachen haben kann. Im Absatzalter oder später auftretende Clostridien-Infektionen fallen durch schleimigen Kot auf. Die Tiere bekommen eine rauhe Haut und ein stumpfes Haarkleid. Sie magern ab, sind ansonsten aber lebhaft.

Magengeschwüre erkennen

Magengeschwüre gehören nicht zu den Darmerkrankungen. Ihre hohe Verwechslungsgefahr mit diesen erfordert jedoch ihre kurze Benennung in diesem Zusammenhang. Magengeschwüre treten bei Schweinen weltweit in allen Betrieben und in allen Altersklassen auf. Sie können z.T. erhebliche Auswirkungen auf die gesundheitliche und betriebswirtschaftliche Situation haben. Ob Magengeschwüre einen gemeinsamen Verursacher, einen Krankheitserreger haben, ist heute noch nicht erwiesen. Ähnlich der Problematik beim Menschen rücken auch beim Schwein spezifische Krankheitserreger ins Licht, zumindest können gegen potentielle Erreger gerichtete antibiotische Behandlungen eine Problematik erkennbar entschärfen.

Beim Magengeschwür entzünden sich bestimmte Bezirke der Magenschleimhaut. Hierdurch wird zum einen das Wohlbefinden des Schweines beeinträchtigt, häufig geht die Futteraufnahrne zurück, zum andern können diese Wunden in den Magen hinein bluten und zu mehr oder weniger ausgeprägtem, ständigem Blutverlust führen. Hieraus resultieren zwei wichtige Symptome, die auch zugleich die Verwechslungsgefahr mit anderen Darmerkrankungen bedingen. Zum einen erscheint der Kot blutig, im Allgemeinen hat dieses Blut durch die Verdauung im Kot eine schwarze Farbe angenommen. Bei geringeren Blutungen ist die Kotfarbe jedoch vollkommen unauffällig. Zum anderen fallen die Tiere durch eine mehr oder minder stark ausgeprägte Hautblässe auf. Die Wunden können mit der Zeit von alleine verheilen, wonach das Tier sich im Allgemeinen weiterentwickelt, sie können aber auch bestehen bleiben und dazu führen, dass das Schwein blass bleibt und nur sehr verhalten weiterwächst.

In akuten Fällen können die Tiere über diese Wunden in den Magentrakt hinein verbluten, wodurch plötzliche, vollkommen überraschende Todesfälle verursacht werden. Hierbei besteht eine nicht unerhebliche Verwechslungsgefahr mit PPE. Unterscheidungsmöglichkeiten bietet begrenzt der Darmausgang, wenn er schwarz bis dunkelgrün verfärbt ist, lässt dies auf aus dem Magen stammendes Blut schließen und spricht für das Vorliegen eines Magengeschwürs, bei hellem Blut stammt dieses aus dem hinteren Darmabschnitten und spricht für PPE-Infektionen. Selbstverständlich können beide Erkrankungen bei dem Schwein nebeneinanderher vorkommen.

Beim Magengeschwür entzünden sich bestimmte Bezirke der Magenschleimhaut. Hierdurch wird zum einen das Wohlbefinden des Schweines beeinträchtigt, häufig geht die Futteraufnahrne zurück, zum andern können diese Wunden in den Magen hinein bluten und zu mehr oder weniger ausgeprägtem, ständigem Blutverlust führen. Hieraus resultieren zwei wichtige Symptome, die auch zugleich die Verwechslungsgefahr mit anderen Darmerkrankungen bedingen. Zum einen erscheint der Kot blutig, im Allgemeinen hat dieses Blut durch die Verdauung im Kot eine schwarze Farbe angenommen. Bei geringeren Blutungen ist die Kotfarbe jedoch vollkommen unauffällig. Zum anderen fallen die Tiere durch eine mehr oder minder stark ausgeprägte Hautblässe auf. Die Wunden können mit der Zeit von alleine verheilen, wonach das Tier sich im Allgemeinen weiterentwickelt, sie können aber auch bestehen bleiben und dazu führen, dass das Schwein blass bleibt und nur sehr verhalten weiterwächst.

In akuten Fällen können die Tiere über diese Wunden in den Magentrakt hinein verbluten, wodurch plötzliche, vollkommen überraschende Todesfälle verursacht werden. Hierbei besteht eine nicht unerhebliche Verwechslungsgefahr mit PPE. Unterscheidungsmöglichkeiten bietet begrenzt der Darmausgang, wenn er schwarz bis dunkelgrün verfärbt ist, lässt dies auf aus dem Magen stammendes Blut schließen und spricht für das Vorliegen eines Magengeschwürs, bei hellem Blut stammt dieses aus dem hinteren Darmabschnitten und spricht für PPE-Infektionen. Selbstverständlich können beide Erkrankungen bei dem Schwein nebeneinanderher vorkommen.

Kokzidien / Kryptosporidien

Kokzidien und Kryptosporidien sind kleine, einzellige Darmparasiten und gehören thematisch nicht in die Besprechung bakterieller Darmerkrankungen. Sie kommen allerdings nicht selten in Verbindung mit einer oder mehreren der bereits beschriebenen Darmerkrankungen, gelegentlich sogar alleine in allen Altersstufen des Schweines vor. Die üblichen antibiotischen Therapien haben gegen diese Parasiten keinerlei Wirkung, so dass Behandlungsmisserfolge durch eine Co-Infektion einer oder beider dieser Parasiten verursacht werden können. Im Darm führen diese Erreger zu einer milden Entzündung, die bei Saugferkeln als ein wässriger, weiß/gelber Durchfall auffällt. In späteren Lebensabschnitten wird der Kot häufiger nur dünnbreiig oder erscheint äußerlich unverändert. Beide Parasiten produzieren Oozysten, die bei einer sorgfältigen Kotuntersuchung mikroskopisch nachgewiesen werden können.

Verdachtsdiagnose und Laboruntersuchungen

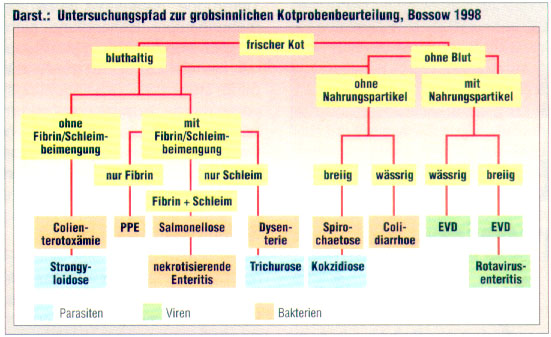

Bei ungleichmäßiger Entwicklung einer Tiergruppe oder bei mangelhaften täglichen Zunahmen sowie bei Auftreten von Darmerkrankungssymptomen sollten Mastgruppen klinisch begutachtet und geeignetes Probenmaterial (Kotproben, Blutproben, Darmabschnitte von Sektionen bzw. vom Schlachthof) untersucht werden. Dabei ist der Haustierarzt bzw. nötigenfalls ein spezialisierter Tierarzt in Zusammenarbeit mit dem Hoftierarzt diagnostisch behilflich. Das Aussehen des Kots gibt allerdings bereits wichtige Hinweise auf in Frage kommende Erkrankungen. Anhand des "Untersuchungspfades" (s. Darst.) kann mit einiger Erfahrung in der Beurteilung von Kotproben ein erster, sehr grober Verdacht bereits im Stall ausgesprochen werden, der dann mit geeigneten Laboruntersuchungen zu bestätigen ist. Zu dieser Betrachtung eignet sich frisch abgesetzter, am Boden liegender Kot am besten. Bei Sammelkotproben oder aus dem Darm gewonnenen Proben sind die Unterschiede zwischen Fibrin, Schleim und verschiedenen Farben nur ungenügend zu beurteilen. Zur Entschlüsselung von Bestandsproblemen müssen mehrere Proben in verschiedenen Buchten betrachtet und ausgewertet werden. Zur Laboruntersuchung allerdings sind vom Boden stammende Proben ungeeignet.

Das ist zu beachten

Nicht jeder blutige Durchfall ist Dysenterie. Nicht jede Darmerkrankung führt zu Durchfallkot. Unerkannte Darmerkrankungen können durch verringerte tägliche Zunahmen zu erheblichen betriebswirtschaftlichen Verlusten führen. Eine erste Verdachtsdiagnose lässt sich bei genauer Betrachtung von frisch abgesetztem Kot bereits im Stall aussprechen. Eine genaue klinische Untersuchung und Diagnostik lohnt sich und ermöglicht erst eine gezielte Behandlung. Eine erfolgversprechende Therapie muss sich gegen alle vorhandenen Erreger richten. Eine einwandfreie Wasserversorgung ist in jedem Fall sicherzustellen.

Tierarzt Henning Bossow, Hoya

Aus "Erfolg im Stall", Nr. 4/2000